「お墓ディレクター」(石材産業協会)で「終活カウンセラー」のMr.Kuyouです。

仕事として、これまでに50件以上のお家の「お墓じまい」のお手伝いをしてきました。

皆さん、最初はわからないことだらけでご不安そうですが、最後にはホッとされた表情をされます。

そんな「お墓じまい」ですが、専門家の私が費用や方法について詳しく解説します。

「墓じまい」とは?

年間9万件以上が墓じまいをしている

お墓じまいとは文字通り、お墓をしまうことです。

つまり、お墓を解体し更地にし、墓地の使用権を返還することです。

業者の中には、「解体更地返還」という人もいます。

厚生労働省のデータ(衛生行政報告例)によると、全国で年間9万件以上の工事がされており、社会の関心も強くなってきています。

このお墓じまいですが、解体工事をするだけではありません。

お寺の場合ですと、檀家を離れる「離檀」が関係してくることがあります。

また既に、お墓にご先祖様や配偶者の遺骨が納骨されているでしょう。

遺骨を移す場合は、「改葬許可書」が必要になり、移転元の自治体とのやりとりも必要となってきます。

さらに、解体の工事は石材店がすることがほとんどですが、石材店により解体工事の金額は違います。

移転元、移転先、自治体、業者(石材店)と4つの関係先との話を同時に進めなくてはならないため、面倒に思ってしまい、つい後回しにしてしまうのが「お墓じまい」なのです。

自分の代で「墓じまい」をした方がいい理由

墓じまいは改葬を伴う

面倒に感じる「お墓じまい」ですが、後回しすべきではない理由があります。

それは、後の代になればなるほど大変になるからです。

よく寺院のお墓であることなのですが、代を追うごとに人間関係が複雑になり、どの骨壺が誰のものなのかわからなくなったり、反対する人も出てきます。

例えば、あなたにとっては思い出のある祖父母でも、子どもにとっては知らないひいおじいさんやひいおばあさんです。

ますます面倒に思うことは間違いありません。

いっしょに話をしないといけない親戚も、親戚といっても縁が遠くなりすぎて連絡を取ることさえ難しくなることもあります。

故郷を離れ、思い出もない土地の「お墓じまい」を次の代にさせるのは大変なことです。

お墓じまいは、引っ越しにしても永代供養をするにしても「改葬」の届けが必要で手間がかかります。

できるだけ、あなたの代で「お墓じまい」をされることをお勧めします。

墓じまいにかかる金額・相場や方法は?

墓じまいにかかる費用は墓所の広さによって変わり平均の価格を出しにくい

地域によっても違いはあるでしょうが、一般的に解体工事の費用が30万円~80万円です。

これは、お墓の広さや使用している石の量、工事がしやすい場所かどうかで金額が大幅に変わってくるためです。

特に今、お墓じまいが多いのは地方です。

地方から都会に人が出ていくため、地方のお墓が解体されています。

地方のお墓は広く大きいことが多く、金額も大きくなります。

それにプラスして、寺院の場合は「離檀」にも費用がかかります。

出骨や魂抜きの読経のお布施は3万円から5万円が相場です。

遠方からお墓じまいのための手続きや出骨で戻ってくる交通費が複数回かかります。

お墓じまいをするということは、新しく供養をする先を見つけないといけませんから、そちらの費用も考えると100万円は簡単に超えてきます。

墓じまいを検討する人はどんな人

お墓じまいをされる方はどんな人なのでしょうか?

さまざまなケースのお客様がいらっしゃいます。

先祖がお祀りされている故郷から都会にでた人

もっとも多いケースです。

地方で生まれ育ち、進学や就職で都会に出て所帯を持たれた方たちです。

ご両親のうち、どちらかが亡くなったあとも帰省やお墓参りはします。

ところが、ご両親がどちらも亡くなるとお墓参りのためだけに帰省することになります。

とても大変ですので、ご両親の遺骨(場合によっては先祖の遺骨も)を自分が現在住んでいる近くに移します。

つまり遺骨の引っ越しです。

引っ越し先は、霊園や寺院のお墓のこともあれば、納骨堂のこともあります。

あくまで、お墓参りを続けたい。先祖を大事にしたい。

だから、いつでもお参りにいけるところに移す。

というケースです。

代が途絶える人

例えば、一人娘で嫁いだといったケースや、一人息子で独身のため跡継ぎがいないといったケースです。

今後はこういったことは全く珍しくなくなってくるでしょう。

代が途絶えることは、かなり前の段階でわかります。

こういった場合は、自分や存命の人の将来の納骨先を決めることが一番先です。

生前に永代供養をしてくれるところの契約をされることが多いでしょう。

その後、お墓に安置されているご先祖様の遺骨をどのような方法で供養するかを決めます。

先祖供養をしたいけれども、承継者がいないので寺院や霊園、自治体での供養をお願いする。お墓が無縁墓(むえんばか)になり荒れてしまうことを防ぐための選択をするのがこちらのケースです。

どちらのケースにしても、自分自身の将来の遺骨の納め先が決まらなくては「お墓じまい」ができないことがわかって頂けたと思います。

墓じまいの方法・順番

このようにお墓じまいは複雑なケースが多いため、混乱してしまう人もいらっしゃいますが、順番通りにしていけば大丈夫です。

①将来の自身の遺骨の安置場所を決めておく

自分自身の遺骨の安置先を、従来のお墓や納骨堂にするのか、永代供養や樹木葬、散骨などの新しい供養の形を選ぶのかを決めておきます。

②両親やご先祖様の遺骨の次の安置場所を決める

お墓じまいをするお墓に安置されている遺骨をどのような形で供養するのかを決めます。

今までお世話になった寺院で永代供養してもらうのか、自分が入る予定のお墓に引っ越しするのか、樹木葬や散骨にするのかを決めます。

一見①と②は、なぜ同じところに供養しないのか?という疑問が出ると思います。

可能であれば、それが一番望ましいのですが、移転先に骨壺が4つしか入らないといったケースや、永代供養にかかる費用が高い場合があるということ。

ご先祖様の遺骨は、一生を過ごしたその地域で供養してあげたいという方もいらっしゃいます。

③現在のお墓の管理者と話す

市立霊園などの自治体が管理しているところや、規約が決まっている民間霊園は事務手続きだけですが、地域の墓地の場合では管理人さんと話す必要があります。

寺院墓地の場合は管理者は住職です。

「お墓じまい」をするということは「離檀」するということですから、住職との話は丁寧に。

④移転元の自治体の窓口で「改葬許可申請書」をもらう

お墓じまいをするお墓の管理者との話ができたら、そのお墓のある自治体の担当課から「改葬許可申請書」をもらいます。

※改葬については私が別に書いている記事が詳しいので、そちらの記事を参照してください。

改葬許可証・分骨証明書の手続きと方法(書式あり)代行は必要ない【専門家が解説】 - きみと終活とわたし

⑤解体工事をする石材店を決める

自治体の管理する霊園・地域の一般墓地・寺院は石材店が解体工事をします。

民間霊園の場合は、民間霊園が仕事を請けて、下請けで石材店が解体工事をすることもあります。

指定石材店制度といって、工事ができる石材店が決まっていることもあります。

複数の指定石材店がある場合と、1社だけのこともあります。

石材店によって解体工事の金額に幅がありますので、できれば複数社での見積もりをすると安心です。

もしくは、金額を明示している業者を選びます。

全国対応で信頼できるのは「お墓のミキワ」です。

見積が適切なことや、行政手続きを含む一切を任せることができるので人気です。

▼「お墓のミキワ」公式ホームページ

ますは無料の資料請求をしてみるといいかもしれません。

お墓じまいのことがわかる資料が届きます。

⑥お墓に入っている遺骨を取り出す

お墓じまいをする場合は必ず、お経を読んでもらわないといけません。

お墓を建てたときには「魂入れ」(入魂)をします。

お墓を解体工事するときには「魂抜き」(抜魂)をします。

石材店の職人は縁起をかつぐ人も多く、「魂抜きをしていないお墓は解体できない」という人が普通です。

古い墓地の場合は、骨壺の中に水が溜まっている場合や、骨壺が汚れている場合もありますので、乾燥やきれいにする必要があります。

⑦移転元の管理者から改葬許可申請書の署名・捺印をもらう

霊園や地域の墓地であれば管理人、寺院であれば住職に、改葬許可申請書の管理者の欄に署名捺印をしてもらいます。

これは、出骨する遺骨の氏名や遺骨の数に間違いないことを証明するためです。

署名捺印してもらったあとに、改葬許可申請書を移転元の自治体に持っていくと「改葬許可申請書」が「改葬許可書」に変わります。

「改葬許可書」がないと移転先での納骨ができませんので、お気をつけください。

⑧解体工事をする

解体工事は石材店に任せて大丈夫です。

更地への戻し方は、外柵を残すか残さないか、土にするか土間コンクリートにするかなど、寺院や霊園によって違いますので、打ち合わせは、施主と管理者と石材店でしっかりしておきます。

⑨遺骨を移転先に納骨する

②で決めた場所に、両親や先祖の遺骨を供養します。

もとの寺院での永代供養で供養することもあれば、新しく契約したお墓や納骨堂に収めることもあります。

樹木葬や散骨を選ばれるかもしれません。

墓じまいでのトラブル

お墓じまいでのトラブルは、寺院との離檀の話し合いがこじれてしまうケースです。

そうならないための方法は、下記にある関連記事をお読みください。

また、悪い解体業者につかまって、書類の代行や出骨など、後から高額な請求をされる話もあります。

行政書士事務所に代行はお願いしなくていい

日常的に「お墓じまい」をしている石材店であれば、工事をしてくれれば無料、もしくは格安で改葬の手続きをしてくれます。

わざわざ高い金額を払って、行政書士にお願いするのはもったいないです。

信頼できる石材店を探すのが近道です。

墓じまいに対しての心構え

お墓じまいをする際、お客様からこういった声を聞くことがあります。

「せっかく父親がつくってくれたお墓を壊すなんて申し訳ない」

「代々続いてきた家が私の代で終わるなんて」

ですが、お墓参りをする人がいなくなって荒れてしまっては、周囲の人に迷惑がかかりますし、ご先祖様はもっと悲しむはずです。

墓地を返還し適切な方法で供養してあげれば、きっと喜ぶはずです。

もともと、代々の家墓が庶民でも建てられるようになったのは、明治以降です。

それまでは、一部の有力者だけが代々の墓を建てていました。

時代の流れで供養の形は変わっていきます。

その時にできる精一杯の供養が大事です。

子孫の幸せを願わないご先祖様はいないと思います。

お墓じまいで迷われている方は、自分の代で取り組まれることをおすすめします。

それでは。

『お墓じまいの相談は』

▼記事中で紹介したお墓じまいのプロ「お墓のミキワ」の公式ホームページ

資料請求することで、お墓じまいの相場や気を付けることがわかります。

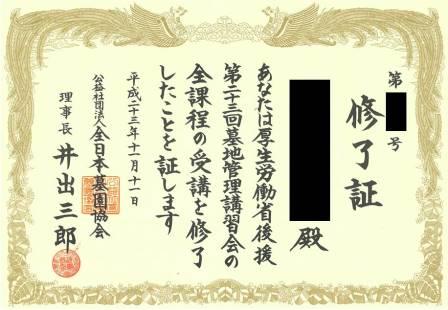

筆者の取得資格 ・ 修了証と「墓じまい関連記事」

お墓や墓地、終活に関連する資格を取得しています。

終活をまじめに考え、専門家として有益な情報をお届けするブログ運営をこころがけています。

▼終活カウンセラー

▼お墓ディレクター

▼墓地管理講習会全課程修了証(公益社団法人全日本墓園協会開催)

▼私が書いたお墓じまいに関連する記事

▼終活のことを全部まとめた人気記事